マンガはどう語られてきたのか(前編)

――夏目房之介が語る、自分たちの世代の功罪と

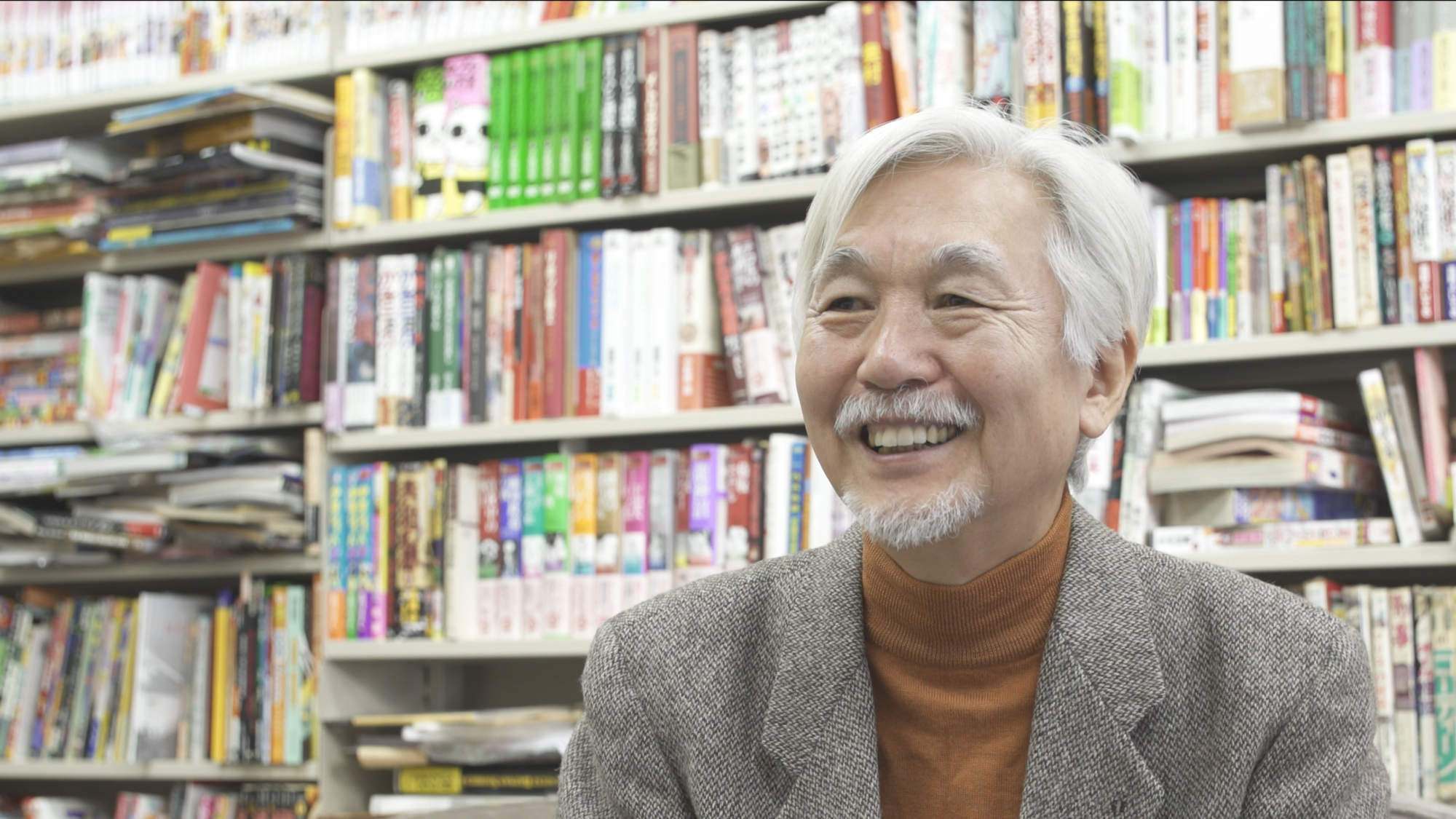

マンガ表現論・BSマンガ夜話の果たした役割夏目房之介インタビュー

本記事は、豊島区役所本庁舎にて2月1日~11日にかけて行われた東アジア文化都市2019豊島マンガ・アニメ部門のオープニング展示「区庁舎がマンガ・アニメの城になる」にて上映されたインタビュー映像の採録である。お話をうかがったのは、クリヨウジ先生、さいとう・たかを先生、里中満智子先生、しりあがり寿先生、夏目房之介先生の5名。インタビューでは、「過去と現在を繋ぎ、未来を想像すること」をテーマに、日本のマンガ・シーンを作り上げてきた作家・マンガ研究者の方々に、「マンガ・アニメと社会・未来」という題材で語ってもらった。

採録の第4回目はマンガ表現論の第一人者ある夏目房之介先生。この前編では、ストーリーマンガの発展と並走して育った世代から見た、「マンガを語ること」の歴史と展望を存分に語っていただいた。

聞き手:土居伸彰、構成:高瀬康司

「僕らの世代」の責任

日本では今、マンガ・アニメの社会的地位は相対的に高いですよね。けれども1960年代、僕らが子ども時代から青年期を迎えるまでの時期にはとても低かったんです。

僕は1950年生まれですが、僕らの世代が指すマンガというのは、自分たちが読んできた「子どもマンガ(ストーリーマンガ)」のことを指します。僕らの世代だと手塚治虫、もう10歳下だと梶原一騎がその代表ですね。

日本では明治以降に近代マンガが成立し、その流れを継いだ「新漫画派集団」系の「大人マンガ(一コママンガ・風刺マンガ)」が、戦前におけるマンガの主流でした。しかしそうした大人マンガは1970年ぐらいを境に衰退して、いまやほとんどなかったかのようにされている。

というのも1970年代に、当時20代だった村上知彦さんや米沢嘉博さん、橋本治さんたちがマンガを語り始め、また「マンガを語ること」の意味を持ち上げていくのですが、大人マンガ、そして海外マンガは、そこからそっくり抜け落ちるんですね。僕らの世代のマンガ語りにとって、大人マンガは仮想敵だったからです。手塚治虫が「マンガの神様」として称揚され始めるのと並行して、手塚さんのことを認めなかった大人マンガは蹴落とされていった。またそのついでに海外マンガの影響も放り出されてしまい、「日本マンガの固有性」だけが称揚されるようになった。この歪みは、僕らの世代の責任と言っていいと思います。

当時の僕らは皆、大人マンガでも海外マンガでもなく、自分たちが愛した子どもマンガの地位を高めたいと思っていた。その流れは80年代も続いていきます。

マンガ表現論の誕生

そんな中、手塚さんが1989年に亡くなります。僕はそれまで単なるマンガ家兼ライターでしたけど、そのときに何が何でも手塚論を書かなければいけないという使命感に駆られてしまったんですね。それをきっかけにマンガ批評を正面からやり始め、その結果できたのが『手塚治虫はどこにいる』(筑摩書房、1992年)です。

また僕だけでなく、同じ頃に四方田犬彦さんが『漫画原論』(筑摩書房、1994年)を、大塚英志さんが『戦後まんがの表現空間――記号的身体の呪縛』(法蔵館、1994年)を出したりと、後々「マンガ表現論」と呼ばれるいくつかの流れが、90年代前半にほぼ同時に登場します。なぜこの言葉が広まったかというと、一番にはそれまで皆がやろうとしてできずにいた、マンガの目に見える具体的な部分を解析してみせた、という理由が大きいと思います。

描線というものがどういう性質を持っていて、それが何を語るのか、コマの配列というものがどういう意味を持つのか、どんな時間を作るのか、どんな読まれ方をするのか……。僕はそれを「マンガ表現論」と呼びました。なぜなら僕はマンガ家だったので、そうしたマンガの技術は僕にとって「表現」だったんです。そういう議論を具体的に展開したのが、僕の仕事の最大の意義だったと思います。