マンガはどう語られてきたのか(前編)

――夏目房之介が語る、自分たちの世代の功罪と

マンガ表現論・BSマンガ夜話の果たした役割夏目房之介インタビュー

コミケを生み出した運動

日本に「マンガの受容者」という社会集団が成立したのは、60年代末から70年代にかけての、マンガの産業的な成功によってです。

その時期から、作品もバラエティに富み始めます。1970年に『ドラえもん』と『ゴルゴ13』の連載が開始されたのが象徴的ですけど、子どもから大人まで、それぞれの年齢層に合わせた作品が描かれ始めたわけです。これが70年代、つまり大人マンガの衰退と並行して進むんですね。

そうして生まれた子ども向けではないストーリーマンガのことを、当時は「青年マンガ」と呼び、村上知彦さんなどがその批評をやり始めます。僕らの世代のマンガ好きは皆、一種の「運動」としてそれに参加していきました。そしてその流れが「コミケ(コミックマーケット)」を生み出します。

コミケはその後、創設メンバーの思惑とは違う形で異常な発展を遂げ、80年代には早くも何十万という人を集めるようになっていきます。それによって、マンガ・アニメ・ゲームを受容する集団が、日本社会の中で非常に大きなパワーを持っていることが明らかにされたわけです。そしてその集団が、「オタク」と呼ばれ始めます。

「オタク」という言葉は「マニア」の言い換えと捉えられることが多いですけど、僕はそうではなく「趣味の傾向」のことだと思ってます。趣味の傾向というのは必ず特定の対象に偏るわけで、要はオタクというのは、マンガ・アニメ・ゲーム・コンピュータに異常に親和性のある人たちのことだろうと。

このとき特筆すべきは、少なくともある時期までの諸外国と比べると、日本のオタクには女性の比率が高いということです。これはコミケの初期からそうで、実は半分以上が女性だった。さらに言うと、その前の「貸本マンガ」の時代も、実は半分以上が女性向けだったんです。諸外国におけるコミックスは一般に男性中心主義的な世界になったのに対して、日本では60年代後半から女性が描いて、女性が読んでいた。そのことが、日本におけるマンガの多様性と結びついているはずです。さらにオタク世代になると、女性のマンガを男性が読むようになる。女性はもともとバイリンガルなので、男女ともにジェンダーを越えて読む傾向が強くなったわけです。

『BSマンガ夜話』による影響力

そんな中、当時はマニアックなメディアだった「NHK BS」の、しかも深夜12時過ぎという時間帯で、マンガについて語る番組『BSマンガ夜話』が始まります。1996年12月のことです。ところがこの番組には、視聴者からのFAXが放送中鳴り止まないほどの大きな反響があった。

最初のレギュラーはいしかわじゅんさんと岡田斗司夫さんなんですけど、途中から大月隆寛さんが司会に定着し、僕もレギュラーになって「夏目の目」という短いコーナーを担当するようになります。そこでは、いわゆるマンガ表現論的な手法を使って、線やコマ、マンガ固有の表現について主に語ったわけですけど、この番組がおそらく、マンガを具体的に解析する手つきの面白さをマスメディア上ではじめて見せた。

厳密には、前年に竹熊健太郎さんと僕を中心にして編んだ『マンガの読み方』(宝島社、1995年)があったうえで、1996年7月にNHK教育テレビの番組『NHK人間大学』で、僕が「マンガはなぜ面白いのか」という連続講義も担当していました。のちに『マンガはなぜ面白いのか――その表現と文法』(日本放送出版協会、1997年)として出版されますけど、それらの影響もあったと思います。

ここで明らかになったのは、日本にはマンガを好きな文化的消費者が、コミケからわかるように何十万人という規模で存在するだけでなく、その人たちの多くが作品について語りたがっていたということです。

僕らが語り始めた70年代には、まだマンガはマニアックなものでした。その後80年代には、少し一般性を持つようになります。しかしまだ語り方がよくわかっていなかった。それが90年代になって、具体的に作品を語るということを僕らが文章やTVで始めるようになった。そして00年代には大学にマンガ学科が設立され始める。そうして今、僕らのやってきたことを見て育った世代が、大学でマンガ研究を行っている、というのが大まかな流れになります。

これからのマンガ表現

マンガの未来については、確実なことは何も言えません。わかっているのは、紙の出版が終わるということくらいでしょうか。マンガがデジタル化されたとき、論点になるのは、「見開き」という概念がなくなるということです。そうなると、僕らのやってきたマンガ表現論は雲散霧消してしまう可能性がある(笑)。それもあって、デジタルが嫌いだというマンガ読みは少なくないわけです。

ただそもそも、別に見開きがなければマンガでなくなるわけではないですよね。歴史的な条件においてたまたま、見開きという概念が成立していたというだけなわけですから。コマやフキダシの配置についても同様です。

だからマンガそのものは今とは変わっていくでしょうけど、それによってマンガでなくなってしまうとは、僕は思っていません。マンガ的なるものは生き残る。

ではそれは何か、というとですよね。はっきりとはわからないのですが……日本のマンガは、虚構の物語性が強いのが特徴です。つまりマンガを読むことで、この現実の世界とは違うどこかに行くことができる、ということです。いいか悪いかではなく、そのことによって支えられたり救われたりする人が必ずいると。そこは変わらないんじゃないでしょうか。もちろん、そのレベルで言えば、どの表現メディアも同じだと思います。

だからデジタル化が進み、たとえばマンガの絵が動くようになったら、それはもうアニメと変わらないじゃないかと批判的に言う人がいますけど、僕は別にいいと思うんですね(笑)。もともとマンガとアニメはかなり近いメディアなので、それがデジタルの力で融合するんだったら、それはそれですごく面白い。いくらアニメと違わないじゃんと言われても、それもまたマンガだと僕は思いますね。

聞き手:土居伸彰、構成:高瀬康司

【後編へつづく】

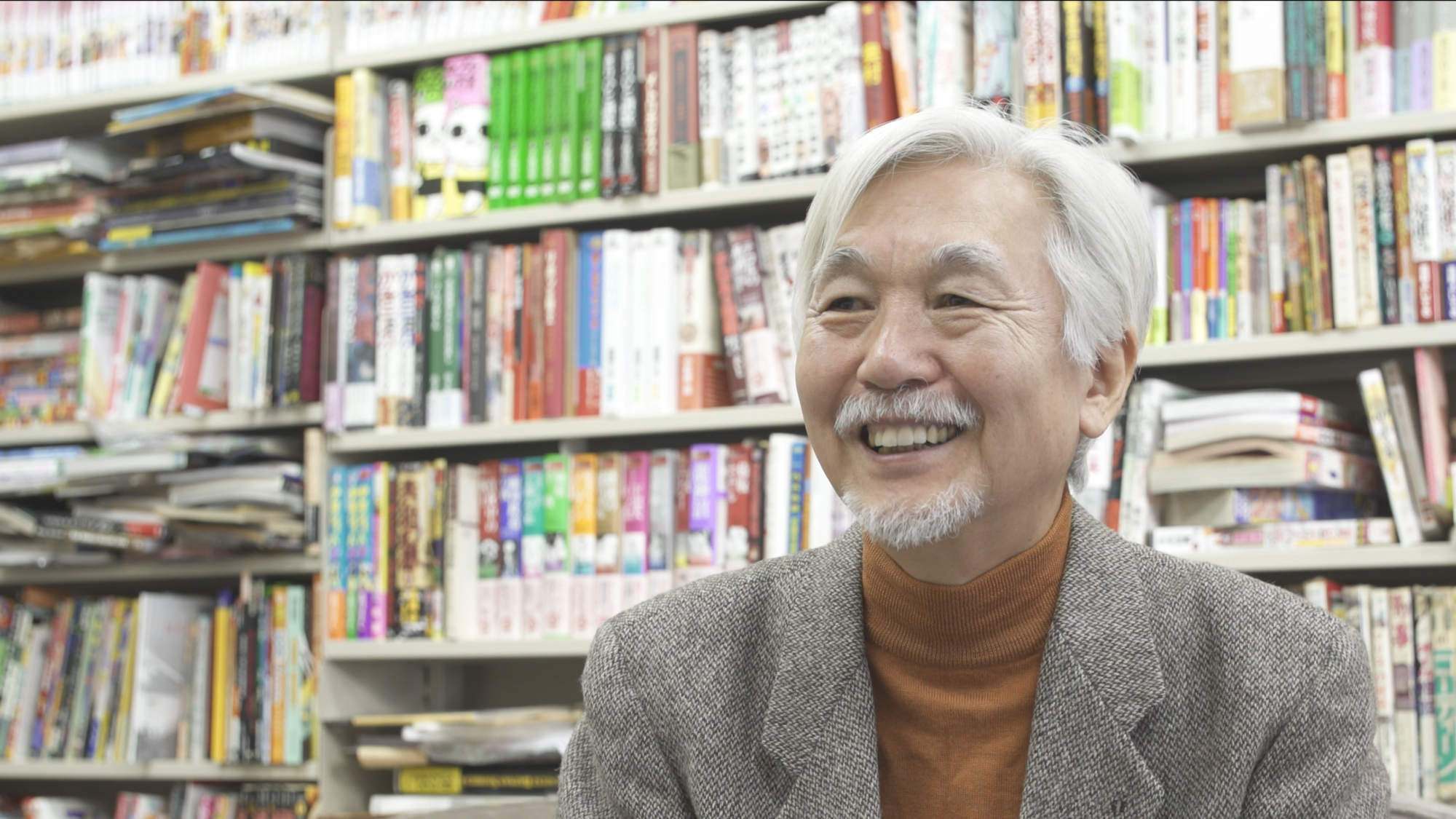

夏目房之介(なつめ・ふさのすけ)

1950年、東京都生まれ。代表的な著作に『手塚治虫はどこにいる』『マンガはなぜ面白いのか――その表現と文法』など。多数のコラム、エッセイの執筆や「BSマンガ夜話」(NHK)出演などによってマンガ批評の間口を広げるとともに、コマ割りや描線といったマンガの“文法”に着目して作品を分析する「マンガ表現論」を確立した。1999年、マンガ批評の優れた業績にて手塚治虫文化賞マンガ特別賞受賞。2008年より学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻教授を務める。