マンガはどう語られてきたのか(後編)

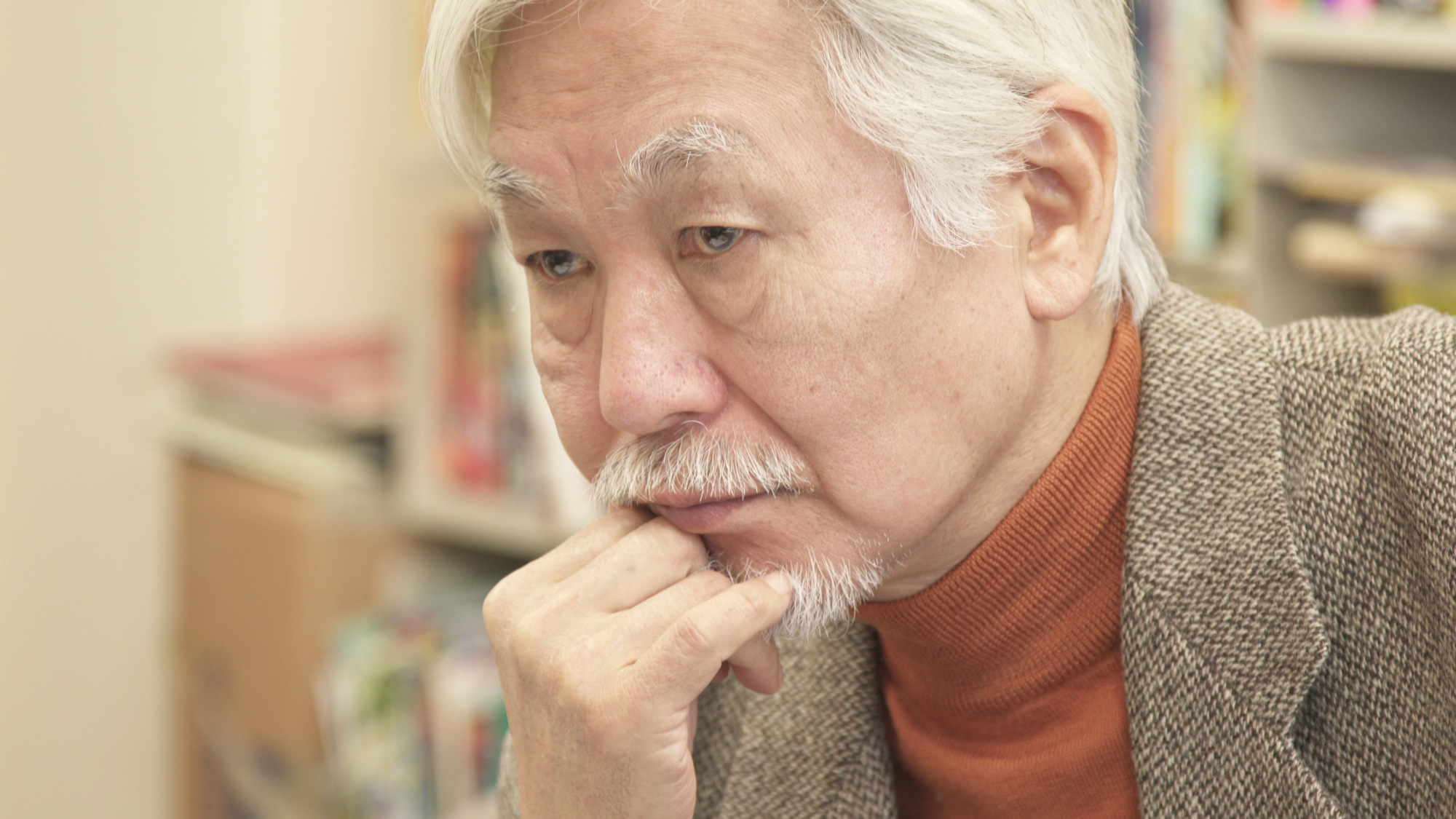

――夏目房之介が語る、「僕らのマンガ」への違和感と「いいマンガ」の基準夏目房之介インタビュー

本記事は、豊島区役所本庁舎にて2月1日~11日にかけて行われた東アジア文化都市2019豊島マンガ・アニメ部門のオープニング展示「区庁舎がマンガ・アニメの城になる」にて上映されたインタビュー映像の採録である。お話をうかがったのは、クリヨウジ先生、さいとう・たかを先生、里中満智子先生、しりあがり寿先生、夏目房之介先生の5名。インタビューでは、「過去と現在を繋ぎ、未来を想像すること」をテーマに、日本のマンガ・シーンを作り上げてきた作家・マンガ研究者の方々に、「マンガ・アニメと社会・未来」という題材で語ってもらった。

採録の第4回目はマンガ表現論の第一人者ある夏目房之介先生。この後編(※前編はこちら)では、「マンガを語ること」の歴史の振り返りからはこぼれ落ちた、マンガをめぐるさまざまなトピックについての語りを掲載する。

聞き手:土居伸彰、構成:高瀬康司

「僕らのマンガ」への違和感

昔、村上知彦さんが、「喫茶店でマンガを熱く語るように文章を書きたい」というようなことを本に書いていましたけど、かつて僕らは、本当に喫茶店でマンガを語り合っていたんですよ。あの作品は面白い、この作品はつまらないと、無責任な与太話を喫茶店で延々とやっていたわけです。新宿に「コボタン」というマンガ好きが集まる有名な喫茶店があって伝説化されましたけど、村上さんや米沢嘉博さんも当然行っていたはずです。

そういう「喫茶店でマンガを語るような」マンガ批評を、成年マンガ誌のようなマイナーな媒体に書いていた時代が、70年代から80年代頭くらいまで。だからさっきマンガ批評は「運動」だったと言いましたけど、一方では「遊び」でもあったわけです。「パロディ」と言っていいかもしれない。

というのも、僕らより上の年代は、まだシリアスだったんですよ。左翼運動をやるとなれば、きちんとマルクスやレーニンを読んだうえで行っていた。知識人の予備軍としての大学生が存在していた時代です。それに対して、僕らは「マスプロ(マスプロダクション)教育」と呼ばれた世代で、要は知識人ではなく大衆なんですね。だから僕らの世代のマンガ語りは、カッコつけて反体制的なこと言ってみてもパロディになってしまう。それもあって、当時の僕には文章でマンガ批評をやろうという気持ちが沸いてこなかったんです。

またもう一点、村上さんの言う「僕らのマンガ」という言い方への違和感もありました。70年代に入ってすぐの頃にはもう、「僕ら」という感覚は失われていると思っていたんです。それは「政治の季節」が終ったこととも関係していると思うんですけど、もう僕らは各々が「個人」としてしか存在していない、という強い印象があった。「僕ら」というコミュニティにすることに抵抗があった。

だから実は僕は、当時すでに流行っていたコミケにも参加していないんですよ。初期の数十人しかいないときには行きましたし、最近であればうちのゼミの同人誌が出るときは行きますけど(笑)、コミケが膨れ上がってから大学で教えるようになるまでの間は、取材で一、二回行ったぐらいです。

村上さんと僕は、立ち位置自体はとても似ていると思います。村上さんの最初のマンガ批評の本『黄昏通信(トワイライト・タイムス)――同時代まんがのために』(ブロンズ新社、1979年)を読んだときには、ものすごく共感しましたし、励まされもしました。思わず長い手紙を書いたくらいです。

しかし、村上さんは「僕ら」とあえて言ったけれども、僕は言わなかった。そのことは、僕が本格的にマンガ批評をやろうと思うのが遅れた理由でもあると思います。

『BSマンガ夜話』で培った手練手管

それに僕は実は、そもそも語りたいことがあまりなかったんですよ。手塚さんの死に押されてマンガ批評を書き始めはしましたけど、そんなに広くマンガを読んでいたわけでもなくて、むしろ当時の一般的なオタクよりもマンガ・アニメの知識は少なかったと思います。けれども、落ちこぼれとはいえ一応マンガ家だったことが有利に働いて、絵やコマのことを他の人よりはうまく言葉にできた。

ところが『BSマンガ夜話』を始めたところ、この番組が妙に受けてしまったんですね。当初は一回だけのつもりだった企画が、10年以上続いてしまった。しかもレギュラーメンバーになることで、好き嫌いを超えて、自分の苦手なタイプのマンガでも一生懸命読み込んで、いいところを探す必要が出てきた。だから僕の批評家としての手練手管は、『マンガ夜話』へ出演し続ける中で鍛えられてきたところがあるわけです。

さらによかったのは、そんな僕らの姿を見て、自分もこんな風にマンガを語りたいと思ってくれた人が意外とたくさん出てきた点です。うちのゼミにくる学生も、『マンガ夜話』のようなことをやりたいと言ってくれたりする。そういう影響を与えられたのは素直にうれしいことですね。